BOSHIN航海日誌 News & Topics

いしぶみの背中 6

シリーズ いしぶみの背中

<発祥の地を訪ねて>

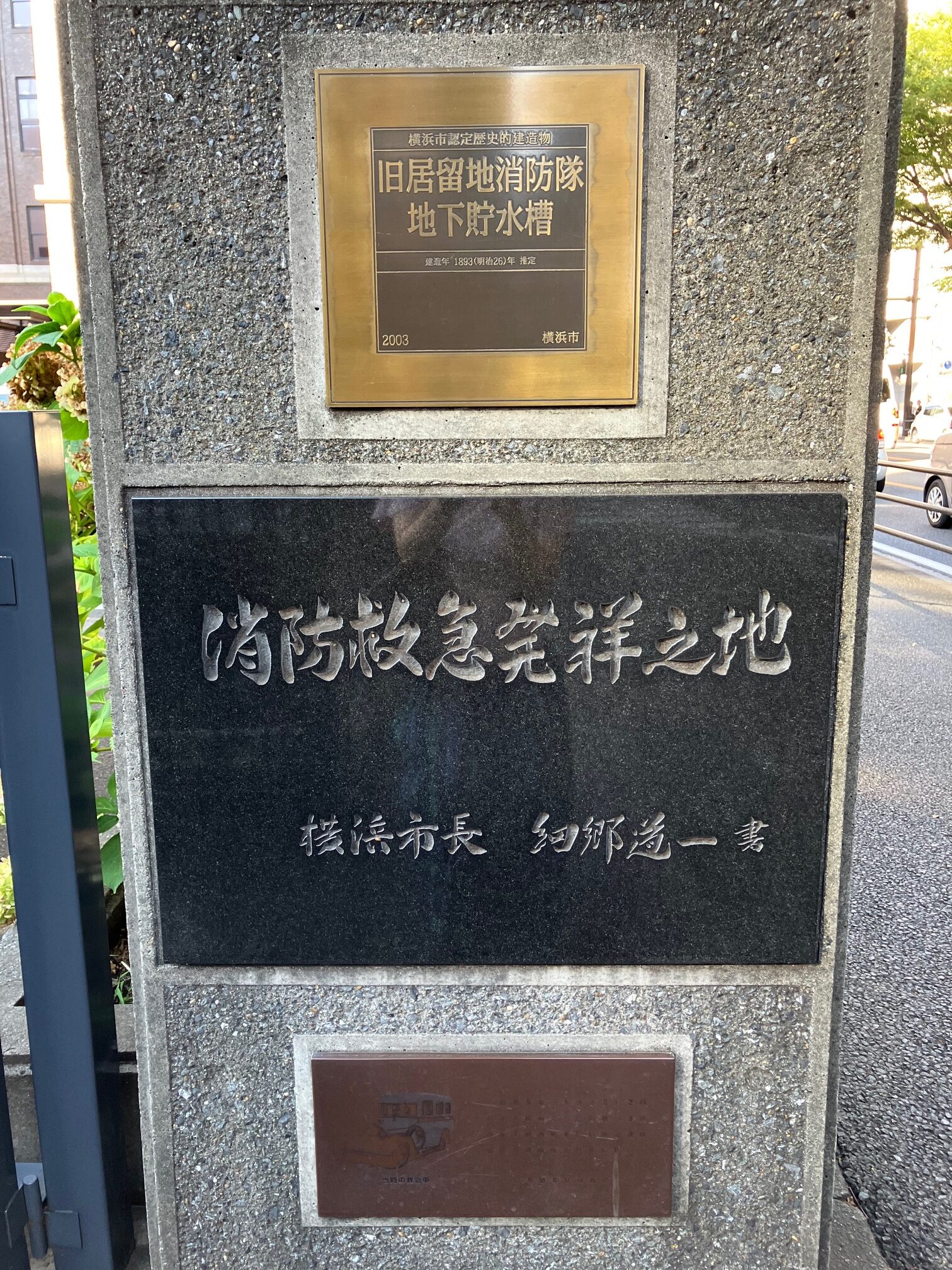

第6回 消防救急発祥の地

消防救急発祥之地の石碑が、日本大通り沿いの横浜都市発展記念館の入り口部分にあります。その石碑の向いには地下貯水槽遺構が残っています。

横浜開港後、海外貿易商たちは火災で商品を失うことを恐れていました。しかし、1866(慶応2)年(明治維新の2年前)に横浜で起きた「豚屋火事」と呼ばれる大火事があり外国人居留地や、日本人街を焼き尽くしてしまいました。

そのときすでに外国人居留地消防隊はありましたがこの火事がきっかけになり横浜の防火対策、消防隊は強化されました。

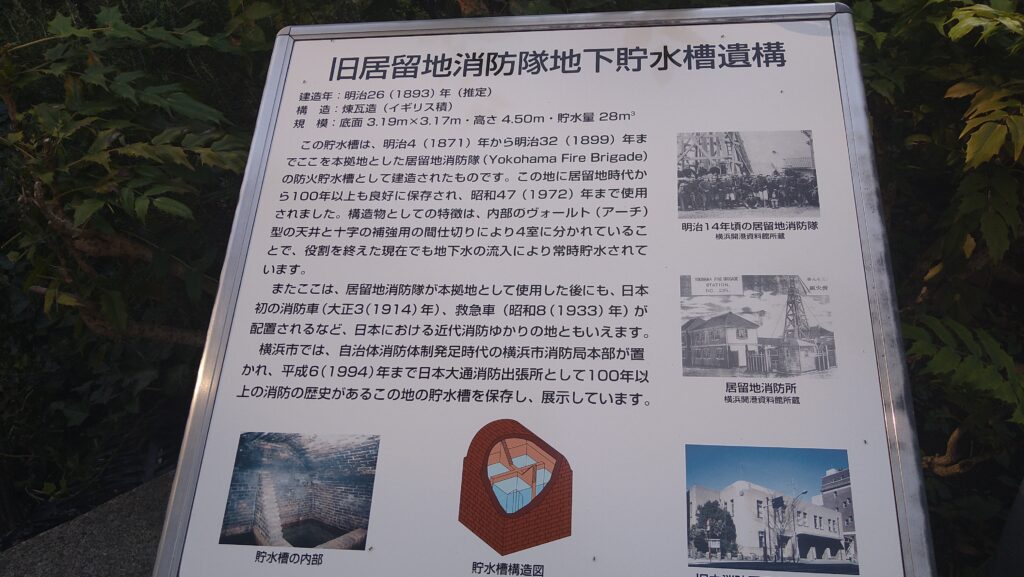

この場所は、1871(明治4)年から1899(明治32)年まで居留地消防隊の本拠地でした。

又、1994年(平成 6年)の2月まで中消防署日本大通消防出張所がありましたが、建物の老朽化の為新築移転し、現在は石碑が展示され日本初の消防車と救急車が配置されるなど、日本における近代消防のゆかりの地となっています。

100年以上も良好に保存され、1972(昭和47)年まで実際に使用されていました。

遺構の上部のガラスの窓を覗くと、なんと今でも地下に水が溜まっていました。

旧居留地消防隊地下貯水槽遺構の解説。

中消防署のシャッターにラッピングされている写真は1914(大正3)年、日本初の消防車(ガソリンポンプ自動車)「メリーウェザー号」

外国人の消防隊員の方がたくさんいたのですね。よく見ると日本人も数人います。

中消防署シャッターの隣には日本初の救急車の写真などが展示されています。初代の救急車は、キャデラックを改造した車両でした。

9月9日は救急の日でした。歴史を振り返り、救急医療の重要性や適切な利用方法について考えるよい機会となりました。

参考文献:よこはま彩発見、はまてなし

本稿の記事及び写真はすべて現地取材に基づいて作成しております。